Le Pouvoir Des Prostituées Au Moyen Âge : Un Regard Sur Les Prostituées in De Middeleeuwen

Découvrez Le Rôle Et L’influence Des Prostituées in De Middeleeuwen Dans La Société Médiévale, Explorant Leur Pouvoir Et Leur Impact Controversé Au Moyen Âge.

**prostituées Et Pouvoir : Un Lien Controversé**

- La Sexualité Au Prisme Du Pouvoir Socio-économique

- Les Luttes Pour Les Droits Des Travailleuses Du Sexe

- L’impact Des Lois Sur La Vie Des Prostituées

- Le Rôle Des Médias Dans La Perception Du Métier

- Les Témoignages Poignants Des Femmes Et Leur Pouvoir

- Stratégies De Résistance Et D’autonomisation Des Prostituées

La Sexualité Au Prisme Du Pouvoir Socio-économique

Dans notre société, la sexualité est souvent un reflet des dynamiques de pouvoir socio-économique. Les inégalités de revenus et le manque d’accès à l’éducation peuvent forcer certaines individus à prendre des décisions difficiles, comme entrer dans le monde du travail du sexe. À travers ce prisme, la prostitution devient une illustration des tensions entre liberté personnelle et contraintes économiques. Les personnes impliquées dans cette industrie ne le font pas uniquement par choix, mais souvent par nécessité, ce qui soulève d’importantes questions éthiques et morales. Les vérités souvent cachées derrière le terme “Travailleuses du Sexe” sont celles des luttes contre les stéréotypes et des petites victoires qui leur permettent de revendiquer leur humanité et leur droit au choix.

L’impact de la société sur la sexualité et le travail du sexe se manifeste aussi par les lois qui régissent cette activité. Des régulations excessives peuvent transformer des individus en victimes de systèmes, où chaque “Stat” concernant leur comportement est surveillé. Les règles inégalitaires, souvent perçues comme des prescriptions, renforcent les structures de pouvoir existantes plutôt que de fournir un cadre de protection. Ce phénomène démontre à quel point les contextes économiques et légaux jouent un rôle clé dans la définition du statut et de la dignité des prostituées. En ce sens, il devient essentiel d’interroger la manière dont on perçoit la sexualité à travers le filtre des attentes sociétales et légales.

La lutte pour la dignité et les droits des travailleuses du sexe est également une question de pouvoir. En s’organisant, elles s’efforcent de redéfinir leur place dans un monde où elles sont souvent réduites à une existence marginale. Des témoignages poignants émergent, illustrant la lutte pour l’autonomie et la reconnaissance. Ces récits révèlent une résilience et une capacité d’adaptation face à un système souvent oppressif. Ainsi, le travail du sexe devient une plateforme de résistance, où chaque acte de revendication est une manière de contester non seulement les normes économiques, mais aussi les préjugés profondément enracinés dans la société.

| Aspect | Description |

|---|---|

| Inégalités Économiques | Forcent certaines personnes vers le travail du sexe. |

| Législation | Inextricablement liée à la dignité des prostituées. |

| Lutte pour des Droits | Processus de revendication et de reconnaissance. |

Les Luttes Pour Les Droits Des Travailleuses Du Sexe

Dans un monde où les voix des prostituées sont souvent étouffées, les luttes pour leurs droits émergent comme un cri de défi contre un système oppressif. À travers l’histoire, on retrouve des figures emblématiques qui, comme des rebelles des temps modernes, ont bravé l’autorité pour revendiquer leur dignité. Ces femmes, victimes de préjugés et de stigmates, ont cherché à transformer leurs conditions de travail en rallyant leurs collègues dans un mouvement collectif. Leurs efforts vont au-delà de revendications basiques; ils visent à créer un espace où la reconnaissance et le respect ne sont pas des élixirs rares, mais des normes établies.

Les avancées ont été longues et parsemées d’embûches, mais des initiatives communautaires ont vu le jour, défendant les droits fondamentaux de ces travailleuses. Des organisations se sont formées pour sensibiliser le public, avec le soutien de féministes et d’activistes des droits humains. La lutte s’est intensifiée, mettant en lumière des sujets souvent négligés, tels que la violence systémique et l’inaccessibilité aux services de santé. À une époque où l’utilisation de “happy pills” et de traitements médicaux devient la norme, il est crucial de s’assurer que ces femmes aient accès à des soins adaptés plutôt qu’à des “fridge drugs”, cachés derrière des murs invisibles.

En examinant les lois régissant la profession, il est apparu que les réglementations actuelles ont souvent des effets contraires à ceux souhaités. Nombre d’entre elles sont conçues pour “protéger” et non pour défendre, exacerbant ainsi l’isolement de ces travailleuses. Cette réalité rappelle les pratiques des prostituées dans les midiévales, où, malgré la stigmatisation, certaines femmes trouvaient des moyens de naviguer dans un monde complexe et souvent violent. Un changement est nécessaire, non seulement dans les lois, mais aussi dans les perceptions, pour abolir le cycle de la honte et de la souffrance.

Les récits de celles qui ont défié l’injustice sont poignants. Chacune d’elles porte une histoire unique, remplie de résilience et d’aspiration à une vie meilleure. Des campagnes de soutien et des mouvements de solidarité se sont formés, mettant en avant leur humanité tout en combattant le gardiennage moral qui les entoure. Ces voix courageuses, à l’avant-garde, résonnent profondément dans la société et rappellent à tous que la dignité humaine doit être au centre de toute discussion sur les droits de chacun. Les femmes des rues, souvent invisibles, sont sur le chemin de la reconnaissance et de l’émancipation, car la lutte pour leur pouvoir est aussi celle de toutes les femmes.

L’impact Des Lois Sur La Vie Des Prostituées

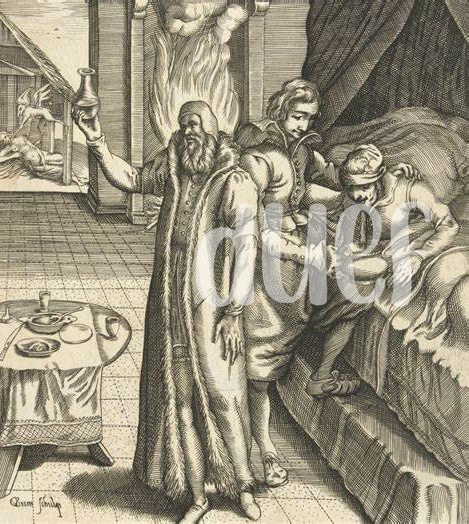

Les lois encadrant le travail du sexe ont un impact significatif sur la vie des prostituées, les plaçant souvent dans une position précaire. En effet, au fil des siècles, de nombreux règlements ont été instaurés, reflétant les attitudes sociétales à l’égard de la sexualité. Dans les temps médiévaux, par exemple, les prostituées jouaient un rôle à la fois indispensable et stigmatisé au sein de la société. Les lois restrictives de l’époque les privaient de droits fondamentaux et les exposaient à d’énormes risques.

Les réformes juridiques modernes ont souvent amplifié cette dynamique de pouvoir. En légiférant sur leur existence, les gouvernements ont parfois agi de manière à défendre des intérêts politiques plutôt qu’à respecter la dignité des travailleuses. Ces lois peuvent créer un environnement où la violence et l’exploitation deviennent monnaie courante. Parfois, elles se déploient sous forme de prescriptions strictes qui n’examinent pas réellement les conditions de vie souvent difficiles des femmes. La nécessité d’une approche plus humaine devient alors criante, d’autant plus que la criminalisation pourrait mener à l’isolement.

Par ailleurs, la stigmatisation associée aux activités des prostituées est souvent exacerbée par la législation. Les lois peuvent en effet renforcer des stéréotypes nocifs et aboutir à des discriminations au sein du système judiciaire. Les témoins de cette réalité partagent souvent des récits édifiants sur leurs luttes, révélant comment les choix législatifs ont façonné leurs vies et attentes. Ce cycle de marginalisation ne fait qu’augmenter les difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées quotidiennement.

Il est impératif d’adopter une perspective renouvelée sur ces législations afin de protéger les droits humains des prostituées. Une approche bienveillante et informée peut permettre de reconstruire des vies, en favorisant l’autonomisation plutôt que l’aliénation. L’histoire a prouvé que les réglementations, qu’elles soient à l’avantage ou au détriment des travailleuses du sexe, influencent grandement leur existence. La nécessité d’un dialogue ouvert et d’une réforme sincère est aujourd’hui plus pressante que jamais.

Le Rôle Des Médias Dans La Perception Du Métier

Les médias jouent un rôle fondamental dans la formation de l’opinion publique concernant les prostituées, un métier souvent stigmatisé et méconnu. À travers des reportages sensationnalistes ou des œuvres de fiction, la réalité des travailleuses du sexe est souvent déformée. Dans certains cas, ces représentations contribuent à perpétuer des stéréotypes négatifs, en se concentrant sur des récits de violence ou d’exploitations. Les prostituées, que ce soit dans les ruelles sombres ou lors de marchés médiévaux, apparraissent comme des victimes, diminuant ainsi leur agency. Cependant, cette approche réductrice empêche un dialogue ouvert sur les conditions socio-économiques qui poussent des femmes vers cette profession, occultant leur pouvoir personnel et leurs choix.

Ensuite, les médias peuvent également être vus comme un outil d’émancipation. Lorsqu’ils choisissent de mettre en avant des témoignages authentiques et des luttes pour les droits des travailleuses, ils contribuent à humaniser ces femmes et à rappeler au public leur dignité. Des initiatives comme des documentaires proposant une “vue de l’intérieur”, permettent d’écouter leurs histoires et la complexité de leur vécu. À travers ces récits, le public peut comprendre que ces femmes ne sont pas simplement des personnages des ‘script’ de la société, mais des acteurs réels qui travaillent pour améliorer leurs conditions de vie. En cette matière, le rôle informatif et critique que peuvent jouer les médias s’avère donc crucial pour renverser les stéréotypes et rétablir une image plus juste des prostituées.

Les Témoignages Poignants Des Femmes Et Leur Pouvoir

Les récits des femmes engagées dans la prostitution révèlent souvent une complexité profonde, marquée par des luttes personnelles et collectives. Ces femmes ne sont pas uniquement des objets passifs; elles naviguent dans des mondes difficiles, s’efforçant de trouver une forme de pouvoir dans une société qui les marginalise. Dans de nombreux témoignages, elles expriment le besoin de prendre le contrôle de leurs vies, que ce soit à travers la gestion de leur temps ou en choisissant leurs clients. Ce processus d’autonomisation leur permet parfois de se défaire des stéréotypes qui les définissent souvent. Elles aspirent à être entendues et à ce que leur histoire soit reconnue.

L’impact des récits de vie sur la perception du métier est indéniable. Par exemple, certaines femmes partagent leurs expériences par le biais de blogs ou de livres, dépeignant une réalité qui contraste fortement avec l’image stéréotypée véhiculée dans les médias. En révélant les difficultés et les réussites, elles collectivement modifient les perceptions et incitent à une discussion plus nuancée sur la prostitution. À travers leurs témoignages, elles mettent en lumière des thèmes de survie et de résistance, tout en abordant des questions de santé et de sécurité.

| Thèmes | Exemples de Témoignages |

|——–|————————|

| Autonomisation | “J’ai appris à choisir mes clients.” |

| Stigmatisation | “Les gens ne voient que le stéréotype.” |

| Résilience | “Chaque jour est un nouveau combat.” |

| Lutte pour les droits | “Nous voulons être entendues et respectées.” |

En dépit de la stigmatisation persistante, ces femmes font preuve d’un courage incroyable. Leur capacité à partager leurs histoires et à ingérer les défis les rapprochent, créant une communauté de soutien. Les récits poignants, qu’ils soient tragiques ou triomphants, démontrent un pouvoir unique de transformation. Te faisant face aux différentes institutions, elles continuent de revendiquer leur place dans la société tout en défiant les préjugés qui les entourent.

Enfin, ces voix constituent non seulement une nécessité d’être vues et entendues, mais rendent aussi visible la réalité des vies que beaucoup préfèrent ignorer. En exposant leur humanité, elles attirent l’attention sur les conditions qui régissent leur existence, et ce faisant, elles redéfinissent le discours autour de la prostitution. Ces expériences vécues invitent à une réflexion plus large sur le pouvoir, la sexualité et le droit des femmes à leur propre corps, tant dans l’histoire que dans le présent.

Stratégies De Résistance Et D’autonomisation Des Prostituées

Dans un environnement souvent hostile, les travailleuses du sexe développent des approches variées pour naviguer et se défendre contre les abus. Certaines d’entre elles adoptent la solidarité et mettent en place des réseaux de soutien, permettant de partager des infos sur la sécurité et les ressources disponibles. En s’appuyant sur ces communautés, elles peuvent créer un espace safe où elles se soutiennent mutuellement malgré les défis. Ces stratégies de proximité favorisent l’autonomisation, avec des femmes prenant le contrôle de leur situation, refusant de se laisser réduire au statut d’objets.

Par ailleurs, l’usage des nouvelles technologies s’avère crucial. Grâce à des plateformes en ligne, elles peuvent non seulement promouvoir leurs services, mais également établir des relations avec des clients respectueux. Ces outils permettent une forme de transparence, où les conditions de travail sont clairement établies au préalable, réduisant ainsi les risques d’exploitation. Le fait de se présenter sur des espaces digitaux librement aide à contrer la stigmatisation et à revendiquer leur place dans la société.

Finalement, la connaissance des droits et des lois en vigueur est une arme puissante. En s’informant sur les prescriptions juridiques, ces femmes peuvent mieux se défendre contre les abus des forces de l’ordre et autres acteurs souvent néfastes. La sensibilisation autour de ces sujets est essentielle, permettant à de nombreuses travailleuses de se lever contre les injustices et de revendiquer une reconnaissance qui a trop longtemps été absente.