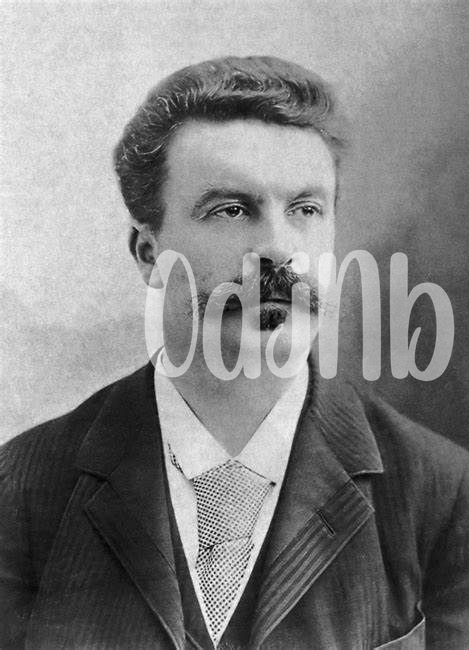

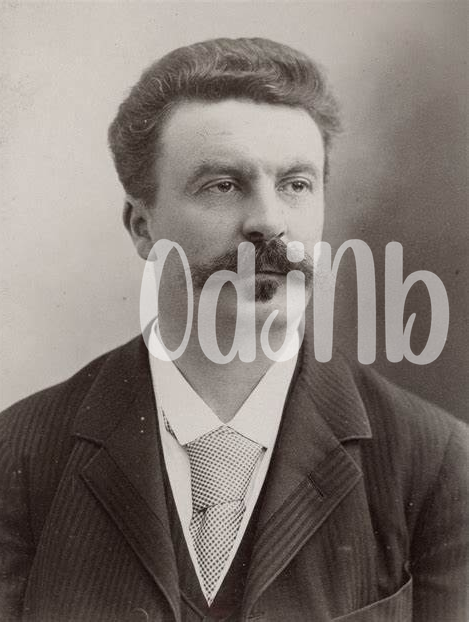

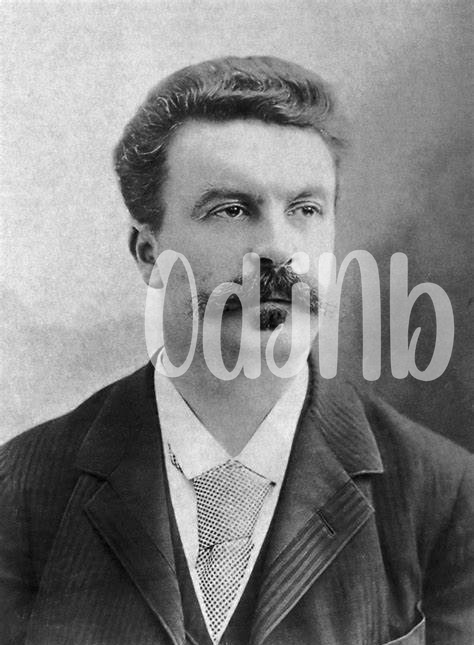

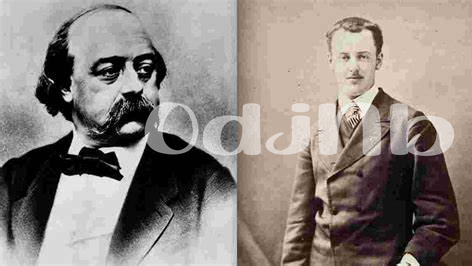

Guy De Maupassant : Similitudes Et Différences Avec Flaubert À Travers Leurs Rencontres

Découvrez Comment Guy De Maupassant a Rencontré Flaubert Et Explorez Les Similitudes Et Différences Stylistiques Entre Ces Deux Grands Écrivains Français.

**maupassant : Disciple De Flaubert ?** Analyses Des Similitudes Et Différences Stylistiques.

- Les Influences De Flaubert Sur Maupassant

- Les Thèmes Communs Dans Leurs Œuvres Littéraires

- Les Différences D’approche Narrative À Travers Le Réalisme

- La Construction Des Personnages : Similitudes Et Singularités

- L’utilisation Du Style Et De La Langue : Analyse Comparative

- L’impact De Leur Relation Sur La Littérature Française

Les Influences De Flaubert Sur Maupassant

La relation entre Gustave Flaubert et Guy de Maupassant est fondamentalement ancrée dans l’époque littéraire du réalisme, où Flaubert a façonné une approche novatrice qui a influencé son jeune disciple. Pour Maupassant, admirer le maître revenait à parcourir un chemin teinté de la rigueur et de la précision narrative que Flaubert a prescrite, créant ainsi une sorte de “cocktail” littéraire unique. Cette quête de vérité dans le détail, qu’il appelle “l’Elixir” de la prose, s’illustre également dans la vision réaliste de la vie quotidienne, une caractéristique clés des deux écrivains. La diligence de Flaubert dans la recherche de la perfection stylistique a eu un impact considérable sur Maupassant, l’amenant à s’interroger sur la forme et le fond de son oeuvre.

Flaubert a incité Maupassant à explorer des thèmes similaires, notamment à travers la représentation de la bourgeoisie et des relations humaines complexes. L’art de la narration que Flaubert a tellement affiné a, sans doute, exercé une “pression” sur Maupassant pour qu’il l’imite tout en se forgeant une voix propre. Bien que leur style soit souvent associé, il est évident que Maupassant a tiré profit de cette influence en combinant des éléments de la chronique sociale, enrichissant ainsi son répertoire d’un regard critique sur la société. En cela, on peut voir que Maupassant a cherché à “transférer” la méthode de son maitre dans son propre travaux, établissant un pont entre admiration et indépendance littéraire.

L’influence de Flaubert sur Maupassant s’est manifestée à travers un processus d’absorption et de transformation. Nous pourrions comparer cela aux “Fridge Drugs”, qui nécessitent un contrôle sérieux pour rester efficaces. Maupassant, tout en honorant son maître, cherchait à injecter une dose de sa propre expérience et de sa vision unique dans ses écrits. Cette dynamique a permis à Maupassant de se départir progressivement de l’ombre de Flaubert et de clamer son propre statut dans le panthéon littéraire, prenant des libertés stylistiques tout en préservant la rigueur du réalisme. Ainsi, leur relation devient une illustration vive des dialogues entre enseignants et élèves, une “comp” où chacun des éléments se retrouve soumis à l’examen et à la redéfinition.

| Flaubert | Maupassant |

|---|---|

| Style méticuleux | Précision narrative |

| Themes de la bourgeoisie | Critique sociale |

| Prose élaboérée | Réalisme direct |

Les Thèmes Communs Dans Leurs Œuvres Littéraires

Dans la littérature de Guy de Maupassant, les thèmes de la nature humaine et des relations interpersonnelles sont omniprésents, tout comme chez Gustave Flaubert. Maupassant s’intéresse aux détails du quotidien et à la complexité des émotions humaines, à l’image de son maître, qui explore également la psyché de ses personnages. On retrouve fréquemment des explorations des frustrations, des désirs et des désillusions, des éléments qui constituent une prescription narrative efficace dans leurs œuvres respectives. La critique sociale, à travers des portraits réalistes de la société, est un autre terrain commun où ces deux géants de la littérature française se rencontrent.

La fatalité et le destin apparaissent souvent dans les récits de Maupassant, reflétant un sens de la lutte contre des forces extérieures, similaire à ce que l’on voit chez Flaubert. Dans des œuvres comme “Boule de Suif,” Maupassant expose avec une intensité dramatique la lutte des individus contre les aléas de la vie. De même, Flaubert, dans “Madame Bovary,” illustre la tragédie d’un personnage qui est prisonnier de ses propres rêves et de son cadre social, accentuant ainsi le sentiment d’impuissance face aux attentes d’une société qui ne pardonne pas.

Un autre point de convergence est le traitement du thème de l’amour sous toutes ses formes. Maupassant et Flaubert, chacun à leur manière, décrivent des relations amoureuses qui oscillent entre passion et désillusion. Les « Happy Pills » des sentiments amoureux, qu’ils soient exaltants ou dévastateurs, révèlent le côté parfois tragique de la condition humaine. Cette exploration des relations permet de créer des récits riches et nuancés, révélant les fractures et les espoirs qui habitent les personnages.

Enfin, le motif de la mort, omniprésent chez Maupassant, trouve également écho dans l’œuvre de Flaubert. Maupassant n’hésite pas à plonger dans les profondeurs de la mortalité, que ce soit à travers ses nouvelles sombres ou ses romans, impartissant une certaine mélancolie à son oeuvre. Flaubert, bien que souvent plus subtil dans son approche, évoque également la mort comme une force incontournable qui façonne les choix des personnages, renforçant ainsi le désespoir de leurs existences et leur quête incessante de sens. Ainsi, même si les styles et les structures narratives peuvent diverger, les thèmes récurrents forment un lien indéniable entre les deux auteurs, révélant l’influence profonde que le guy de maupassant rencontre flaubert a eu sur le parcours littéraire de Maupassant.

Les Différences D’approche Narrative À Travers Le Réalisme

Dans l’univers littéraire du XIXe siècle, Guy de Maupassant rencontre Flaubert non seulement comme mentor, mais aussi comme un modèle d’écriture. Alors que Flaubert s’engage dans des descriptions minutieuses et une quête incessante de la perfection stylistique, Maupassant, tout en étant influencé par son maître, choisit une approche plus directe et accessible. Cette distinction se manifeste dans la matière de leurs récits : Si Flaubert s’attarde souvent sur la complexité psychologique de ses personnages, Maupassant dévoile avec une clarté frappante les réalités brutales de la vie quotidienne, empruntant ainsi à l’art du réalisme tout en le simplifiant.

Dans les récits de Maupassant, l’impact de la vie sociale et des préoccupations matérielles s’exprime non pas à travers une langue pompeuse, mais via un style dépouillé et efficace. Un exemple marquant est « Boule de Suif », où chaque mot compte et où la tension narrative se maintient par un rythme rapide, semblable à un « script » pour un processus pharmaceutique. Flaubert, en revanche, peut parfois sembler « prescrire » sa vision d’une manière plus théorique et philosophique, demandant au lecteur de méditer sur la condition humaine.

Leurs sensibilités divergent également lorsqu’il s’agit de l’ironie. Maupassant utilise fréquemment l’ironie comme un outil pour exposer les hypocrisies de la société, ce qui le rend plus populaire auprès d’un public large, en contraste avec l’analyse plus introspective trouvée chez Flaubert. Dans un certain sens, Maupassant réalise un « cocktail » narratif, mélangeant des éléments de la vie de tous les jours avec des observations acérées, tandis que Flaubert agit comme un « Candyman » littéraire, distribuant des doses intenses de réflexion qui peuvent rebuter certains lecteurs.

En somme, l’ombre de Flaubert plane sur les œuvres de Maupassant, mais ce dernier parvient à se démarquer grâce à sa capacité à rendre le réalisme accessible et engageant. Il réussit à transformer les thèmes centraux de la vie en une observation sociale accessible, tout en gardant sa plume aiguisée. C’est précisément cette approche distincte qui permet à Maupassant de créer une littérature qui, tout en étant connectée à son mentor, sait également s’affirmer comme une œuvre à part entière.

La Construction Des Personnages : Similitudes Et Singularités

Guy de Maupassant, à travers ses récits, montre une grande maîtrise dans la création de personnages fascinants, un trait qu’il a hérité de son maître Gustave Flaubert. Les protagonistes de Maupassant sont souvent des reflets de la société française de son temps, tout comme ceux de Flaubert, qui cherchait à lier ses personnages aux contextes historiques et sociaux. Cependant, Maupassant se distingue par sa capacité à capturer des émotions brutes et à peindre des portraits psychologiques complexes, que l’on ne trouve pas toujours chez Flaubert. Sa rencontre avec le grand écrivain a sans doute influence son approche.

Dans ses nouvelles, Maupassant établit des personnages aux caractères plus nuancés et parfois tragiques. Ils évoluent dans un monde où les classes sociales et les conditions de vie impactent directement leur destin. Flaubert, à l’inverse, tend à créer des figures emblématiques dont les actions sont souvent soumises à un fatalisme qui souligne les inégalités. Cette différence témoigne d’une prescription narrative, où Maupassant choisit une approche plus dynamique et réaliste, laissant ses personnages lutter contre leurs propres démons.

Les hommes et les femmes de Maupassant vivent des expériences qui ressemblent à un mélange d’angoisse et de désespoir, pertinent à notre pharmacie de la vie. En effet, ses “happy pills”, ou instants de joie, sont souvent éphémères et cette modernité émotionnelle le place comme un conteur de la complexité humaine. Les personnages de Flaubert, par contre, sont fréquemment englués dans une introspection sans fin, une sorte de “pilla burden” psychologique qui les empêche de véritablement interagir avec le monde.

Enfin, la manière dont Maupassant construit ses personnages présente une singularité remarquable. Tandis que Flaubert développe des archétypes, Maupassant excelle dans la création de personnages pluriels, qui forment, à eux seuls, un microcosme des contradictions humaines. Chacun d’eux, à l’intérieur de sa propre “pharm party”, combat les conséquences de ses choix, rendant son oeuvre à la fois touchante et universelle. Ce contraste enrichit la littérature française, nous offrant une vision variée des motivations humaines.

L’utilisation Du Style Et De La Langue : Analyse Comparative

Dans la littérature, le style et la langue sont des éléments cruciaux qui révèlent non seulement la personnalité d’un auteur mais aussi ses influences. Maupassant, disciple de Flaubert, adopte un style précis et observateur, tout en y intégrant une touche personnelle. Flaubert, connu pour son prisme de l’impassibilité, structure ses phrases avec une rigueur presque clinique, ce qui crée une distance émotionnelle très marquée. Quand Guy de Maupassant rencontre Flaubert, il se trouve face à un maître dont les subtilités stylistiques l’inspirent profondément.

Maupassant, pourtant, ne se contente pas de reproduire la méthode de Flaubert. Il fait évoluer son propre langage en infusant une tonalité plus accessible et dynamique. Cela se traduit par des dialogues vivants et des descriptions évocatrices qui rendent ses récits plus immersifs. Alors que ses phrases peuvent être comparées à des “pills” délivrées avec talent, on remarque que le rythme de son écriture ne suit pas strictement le style “hard copy” de son mentor.

En matière de lexique, Maupassant privilégie un vocabulaire usuel et populaire, parfois même familier. Il injecte de l’élément cinématographique dans ses récits, rendant la narration “sig” d’une diversité d’images. La façon dont il capte les émotions humaines est également plus touchante et moins détachée que chez Flaubert. Cela évoque le contraste entre les “happy pills” de la vie et les épreuves que ses personnages affrontent.

La table ci-dessous résume les principales différences stylistiques :

| Critère | Flaubert | Maupassant |

|---|---|---|

| Style | Rigoureux et précis | Accessible et dynamique |

| Émotions | Détachées | Impliquées et touchantes |

| Dialogue | Construit avec soin | Fluide et vivant |

Les choix linguistiques de Maupassant montrent également une adaptation à son époque, intégrant des expressions populaires qui rendent sa narration relatable, presque comme une pilule douce pour le lecteur affamé d’humanité. Un regard sur leur utilisation respective de la langue révèle à quel point Maupassant, tout en étant un élève de Flaubert, a su “succeed” à créer sa propre empreinte dans le paysage littéraire francophone.

L’impact De Leur Relation Sur La Littérature Française

L’influence de la relation entre Flaubert et Maupassant a eu un impact considerbale sur la littérature française, ouvrant la voie à une exploration plus profonde des thèmes sociaux et psychologiques. Flaubert, avec son style rigoureux et son souci du détail, a inculqué chez Maupassant l’importance de la précision et de la recherche de la vérité littéraire. Les écrits de Maupassant, bien que souvent teintés d’une mélancolie plus prononcée, montrent des échos de la rigueur analytique de Flaubert tout en ajoutant une dimension autobiographique. Ce mélange a créé un “elixir” narratif séduisant, permettant à Maupassant d’aborder des sujets contemporains avec une sensibilité unique.

De plus, cette relation a amené Maupassant à se distancier de certaines prescriptions stylistiques de son mentor, élargissant ainsi le champ de la narration réaliste. Alors que Flaubert adhérait à un réalisme strict, Maupassant a donné libre cours à l’expression de la psychologie humaine, ce qui a enrichi le panthéon littéraire de l’époque. Cette évolution a permis à d’autres écrivains de s’inspirer à la fois de la discipline de Flaubert et de l’héritage plus libre de Maupassant, marquant une transition essentielle dans la prose française du XIXe siècle.